コインパーキング経営に関する法律を徹底解説!失敗しないための基礎知識

コインパーキング経営は、一見するとシンプルなビジネスに思えます。しかし、「駐車場を設置すればすぐに収益が得られる」と考えていると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。実は、コインパーキングの運営にはさまざまな法律が関係しており、適切な知識がなければトラブルや罰則のリスクがあるのです。

例えば、「駐車場法」に基づく手続きが必要なケースや、都市計画区域内での規制、さらには消費者トラブルや周辺住民との問題など、法的なリスクを理解せずに運営すると、経営が行き詰まる可能性もあります。特に、適切な料金表示を怠ったり、利用規約が不十分だったりすると、消費者からのクレームや訴訟に発展することも考えられます。

「法律関係は難しそうだし、全部把握するのは大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。確かに、コインパーキング経営にはさまざまな法的な側面がありますが、ポイントを押さえれば、必要な知識を効率的に学ぶことが可能です。事前に法律を理解し、適切な対応をしておけば、安心して長期的に運営することができるでしょう。

本記事では、コインパーキング経営に関する法律をわかりやすく解説し、失敗しないための基礎知識をお伝えします。これからコインパーキング経営を始める方、すでに運営しているが法的なリスクに不安がある方にとって、必ず役立つ内容となっています。ぜひ最後まで読んで、法律を理解しながら安全な経営を進めましょう。

コインパーキング経営を始める前に知っておくべき法律の基礎

コインパーキング経営は、単に土地を整備して駐車場として貸し出せばよいというものではありません。運営にはさまざまな法律が関わっており、違反すると罰則を受ける可能性もあります。事前に必要な法律を理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して運営することができます。ここでは、コインパーキング経営に関わる法律の概要と、なぜ法律の知識が必要なのかについて解説します。

なぜコインパーキング経営に法律の知識が必要なのか

コインパーキング経営は、一見するとシンプルなビジネスモデルに思えますが、実は多くの法律が関わっています。これらの法律は、私たちの生活の安全や快適さを守るために存在し、コインパーキングの運営においても例外ではありません。法律を知らずに経営を始めると、思わぬトラブルや罰則に直面する可能性があります。

例えば、駐車場法の届出を怠ったり、都市計画法に違反するような駐車場の設計をしてしまうと、事業の停止や罰金の支払いを命じられることがあります。また、消費者契約法を理解せずに利用規約を作成すると、利用者との間でトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性もあります。

これらのリスクを回避し、安全かつ円滑にコインパーキング経営を行うためには、法律の知識が不可欠です。法律を遵守することで、利用者からの信頼を得ることができ、長期的な事業の成功にもつながります。

コインパーキング経営に関連する主な法律

コインパーキング経営に関わる法律は多岐にわたりますが、特に以下の法律は必ず理解しておくべき基本的なものです。

駐車場法

駐車場法は、都市部における自動車の駐車需要に対応し、道路交通の円滑化を図ることを目的とした法律です。駐車場法では、一定規模以上の駐車場を設置する際に、都道府県知事への届出を義務付けています。また、駐車場の構造や設備に関する基準も定めており、これらの基準を満たす必要があります。

駐車場法施行令

駐車場法を具体的に定めた政令で、特に駐車場の構造基準や管理基準に関する詳細な規定が含まれています。たとえば、駐車場の出入口の幅や勾配、警報装置の設置基準などが定められています。

駐車場法施行規則

施行令を補完する形で、さらに細かな運用ルールを規定しています。例えば、届出に必要な書類の内容や申請手続きの詳細などが記載されています。

道路交通法

道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とした法律です。コインパーキングの運営においては、駐車場の出入り口の設置や、駐車場内の車両の誘導方法などが道路交通法の規制を受けます。

消費者契約法

消費者契約法は、コインパーキングの利用者(消費者)との契約関係を規律する重要な法律です。この法律では、事業者と消費者の間の情報の質や量、交渉力の格差に着目し、不当な契約条項を無効とするなどの消費者保護規定が設けられています。

コインパーキング経営においては、特に利用規約の作成において消費者契約法の知識が必須です。例えば、「当駐車場内での盗難・破損等の一切の責任を負いません」といった全面的な免責条項は、消費者契約法により無効となる可能性が高いです。

消防法

駐車場内に消火設備を設置する必要がある場合、消防法の規制を受けます。特に、機械式駐車場や地下駐車場では、消火設備の設置基準が厳しく定められています。

建築基準法

駐車場の構造や建築基準に関する法律です。例えば、立体駐車場を建設する場合、建ぺい率や容積率の制限をクリアする必要があるため、事前に確認しておくことが重要です。

都市計画法

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律であり、コインパーキング経営にも大きく関わります。この法律により、土地は用途地域ごとに利用目的が制限されており、どこでも自由に駐車場を設置できるわけではありません。

特に重要なのは、都市計画区域内での駐車場設置に関する規制です。用途地域によっては、駐車場の設置が制限される場合があります。

その他関連する法律・条例

上記以外にも、自治体ごとに独自の条例が制定されている場合があります。例えば、「景観条例」により、看板のデザインや照明の設置が制限されることがあります。また、「まちづくり条例」により、一定規模以上の駐車場には緑化の義務が課されるケースもあります。

事前に自治体に相談し、どのような規制が適用されるのかを確認することが重要です。

コインパーキング経営で特に重要な「駐車場法」とは

駐車場法は、コインパーキング経営において最も重要な法律の一つです。ここでは、駐車場法が定める届出の要件、必要な構造・設備の基準、届出を怠った場合の罰則、そして駐車場整備地区について解説します。

駐車場法が定める届出が必要なケース

駐車場法では、一定の条件を満たす駐車場を設置・運営する場合、都道府県知事への届出が義務付けられています。この届出を怠ると、行政指導や罰則の対象となるため、事前に適用基準を確認しておくことが重要です。

届出が必要な駐車場の条件として、以下の3つが挙げられます。

一般公共の用に供する駐車場であること

駐車場法の対象となるのは、不特定多数の利用者が利用できる駐車場です。たとえば、商業施設の駐車場や月極駐車場は、特定の利用者向けであるため対象外ですが、コインパーキングのように誰でも利用できる駐車場は「一般公共の用に供する駐車場」として法律の適用を受けます。

駐車場面積が500㎡を超えるもの

駐車場の総面積が500㎡を超える場合、駐車場法に基づく届出が必要になります。500㎡以下の小規模な駐車場は適用除外となりますが、都道府県によっては条例でさらに厳しい規制を設けている場合もあるため、事前に自治体に確認することが重要です。

利用料金を徴収すること

駐車場法では、利用者から料金を徴収する駐車場を規制の対象としています。たとえば、無料開放されている駐車場は対象外ですが、コインパーキングのように時間貸しで料金を徴収する形態の駐車場は、法の適用を受けます。

届出に必要な要件と構造・設備の基準

駐車場法に基づき届出を行う場合、駐車場の構造や設備が一定の基準を満たしている必要があります。具体的には、以下の項目に関する規定が定められています。

自動車の出入口の設置場所及び構造等

駐車場の出入口は、交通安全上最も重要なポイントの一つです。駐車場法施行令では、出入口の設置場所について厳格な基準が設けられています。

具体的には、以下の場所には原則として出入口を設けることができません。

- 交差点の側端から5m以内の部分

- 横断歩道の前後5m以内の部分

- バス停留所の標識から10m以内の部分

- 急カーブや急な坂道の部分

これらの規制は、駐車場からの出入りによる交通事故を防止するためのものです。また、出入口の構造についても基準があり、幅員は車路の幅以上とすること、出入口には原則として歩道等と段差を設けないことなどが定められています。これは、車両のスムーズな出入りと歩行者の安全を確保するためです。

車路の幅等

車路とは、駐車場内で車両が通行するための通路のことで、その幅は安全な走行と駐車操作のために重要です。駐車場法施行令では、車路の幅について明確な基準が定められています。

一方通行の場合は、車路の幅を3.5メートル以上確保する必要があります。対面通行(双方向)の場合は、5.5メートル以上が必要です。これは、車両のすれ違いや安全な走行スペースを確保するために設定された数値です。

換気、照明、警報装置等

駐車場の安全性と快適性を確保するためには、適切な換気、照明、警報装置などの設備が不可欠です。特に屋内駐車場では、これらの設備についての基準が厳格に定められています。

屋内駐車場では、排気ガスによる健康被害を防止するための換気設備が必要です。駐車場法施行令では、機械式換気設備の設置が義務付けられており、換気能力は駐車場の面積や収容台数に応じて計算されます。

照明設備については、駐車場内の明るさを10ルクス以上確保することが求められています。これは、夜間や薄暗い場所での安全な駐車操作と防犯のために必要な明るさです。

また、屋内駐車場では火災発生時の安全確保のため、火災報知設備や避難誘導灯の設置が必要です。これらは消防法とも関連しており、管轄の消防署に確認することをお勧めします。

駐車マスの寸法

駐車スペースの幅や奥行きにも基準があります。一般的な乗用車向けの駐車マスの標準サイズは幅2.5m × 奥行き5.0mとされており、これを満たしていないと届出が受理されない可能性があります。

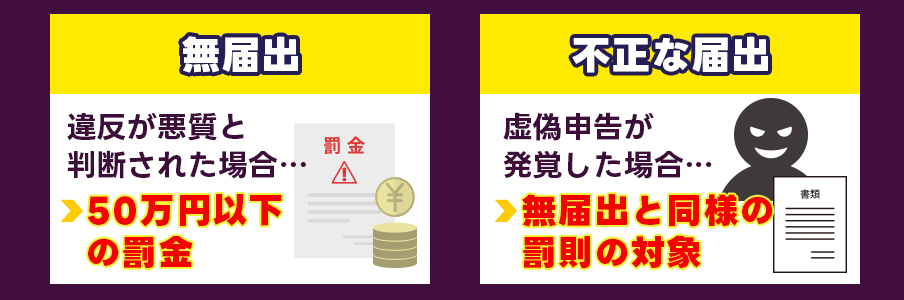

届出を怠った場合の罰則

駐車場法では、適用対象となる駐車場が無届出や不正な届出を行った場合、罰則が科される可能性があります。

無届出の場合

届出をせずに対象となる駐車場を営業すると、行政指導や営業停止命令が下されることがあります。さらに、違反が悪質と判断された場合、最大50万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意が必要です。

不正な届出の場合

虚偽の内容で届出を行った場合も、厳しい罰則が適用される可能性があります。たとえば、駐車場の面積を実際より小さく申請するなどの虚偽申告が発覚した場合、無届出と同様の罰則の対象となるため、正確な情報を提出することが重要です。

駐車場整備地区とは

駐車場整備地区とは、都市計画法に基づいて指定される地域の一つで、駐車場法に基づき、都市部における深刻な駐車場不足を解消し、円滑な道路交通を確保するために定められています。

駐車場整備地区内では、一定規模以上の建築物を新築・増築する際に、駐車場の設置が義務付けられることがあります。また、駐車場整備地区内では、駐車場の設置や運営に関する規制が強化されることがあります。

駐車場整備地区の指定状況や規制内容は、自治体によって異なります。コインパーキング経営を検討している地域が駐車場整備地区に指定されているかどうか、またどのような規制があるのかを、事前に確認しておくことが重要です。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

都市計画区域内でのコインパーキング経営における注意点

都市計画区域内でコインパーキング経営を行う場合、様々な規制や制限を受けることがあります。ここでは、都市計画区域とは何か、どのような規制があるのか、そして自治体ごとの違いについて解説します。

都市計画区域とは

都市計画区域とは、計画的な街づくりを行うために、国や地方自治体が指定したエリアのことを指します。これらの区域内では、建築物の用途や高さ、敷地の利用方法などにさまざまな規制が設けられており、コインパーキング経営にも影響を及ぼします。

例えば、都市計画区域外では比較的自由に駐車場を開設できますが、都市計画区域内では「用途地域」や「建築基準法」による制限を受けるため、事前の確認が必須です。特に、商業地域や住宅地域では、駐車場の設置条件が大きく異なるため、注意が必要です。

用途地域による規制

用途地域とは、都市計画法に基づいて定められる土地の使い方のルールであり、住居、商業、工業などの用途を適切に配置することで、調和のとれた土地利用を実現するための制度です。日本では13種類の用途地域が設けられており、それぞれに建築できる建物の種類や用途に制限があります。

コインパーキング経営においては、この用途地域による規制が非常に重要です。一般的に、商業系の用途地域では駐車場の設置が比較的自由である一方、住居系の用途地域では様々な制限がかかることがあります。

例えば、「第一種低層住居専用地域」では、原則としてコインパーキングの設置が認められていません。しかし、「準住居地域」や「商業地域」では、比較的自由に駐車場を開設できます。

適した用途地域を選ぶことで、スムーズな経営が可能になります。計画段階で、自治体の都市計画課などに確認しておきましょう。

敷地の面積基準や建築基準

コインパーキングを経営する際には、敷地面積や建築基準法に基づくルールも考慮しなければなりません。特に、駐車場の広さや構造に関する規定があり、これを満たさないと許可が下りないことがあります。

例えば、以下のような基準が適用されます。

- 一定の広さが確保されていること(駐車マスの最小サイズや通路幅の確保)

- 排水設備の設置が必要な場合がある(特に舗装されていない土地)

- 建築確認が必要な場合がある(立体駐車場や機械式駐車場の場合)

建築基準法では、立体駐車場や地下駐車場を建設する場合、建築確認申請が必要になることがあります。一方、平面駐車場であれば建築確認が不要なケースが多いため、開業時の手続きが異なります。

事前に建築基準法の適用範囲を確認し、スムーズに事業を進められるよう準備しましょう。

景観や周辺環境への配慮(景観条例、まちづくり条例)

コインパーキングを経営する際には、景観条例やまちづくり条例にも注意が必要です。これらの条例は、都市の美観を守るために定められており、駐車場のデザインや看板の設置に影響を及ぼすことがあります。

例えば、観光地や歴史的建造物が多いエリアでは、派手な看板や高いフェンスの設置が制限されることがあります。また、周辺住民への配慮として、防犯対策や騒音対策が求められる場合もあります。

対応策としては、以下の点に留意するとよいでしょう。

- 駐車場のフェンスや照明のデザインを周囲の景観と調和させる

- 夜間でも明るさを確保しつつ、光害にならないよう調整する

- 利用者の安全を確保するために防犯カメラを設置する

都市の景観に配慮した駐車場経営を行うことで、地域住民の理解も得やすくなり、長期的な安定経営につながります。

交通安全基準の遵守

コインパーキングの立地や設計によっては、交通安全に関する規制をクリアする必要があります。これは、駐車場の出入口が交通の流れに影響を与える可能性があるためです。

例えば、以下のような規制があります。

- 駐車場の出入口が交差点付近に設置される場合、一定の距離を確保する必要がある

- 歩行者の安全を考慮し、出入口付近に十分な視認性を確保する

- 一方通行や進入禁止の道路に面している場合、適切な誘導策を講じる

交通安全対策をしっかりと行うことで、利用者の利便性を高め、トラブルを未然に防ぐことができます。事前に道路交通法の基準を確認し、適切な運営を心がけましょう。

自治体ごとの違いについて

都市計画区域内でコインパーキングを経営する場合、自治体ごとに異なるルールがあるため、事前の確認が必須です。例えば、東京都と大阪府では、同じ都市計画法のもとでも異なる条例が適用されることがあります。

事前の自治体への確認の重要性

コインパーキングを開業する際には、必ず自治体の建築課や都市計画課に相談することをおすすめします。事前に確認しておくことで、以下のようなリスクを避けることができます。

- 用途地域による制限を知らずに開業し、営業停止となる

- 必要な許可を取得せず、後から指導を受ける

- 自治体ごとの独自ルールに適合せず、追加の工事が必要になる

各自治体の公式サイトや窓口で情報を確認し、スムーズに事業を進められるよう準備を進めましょう。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

コインパーキング経営開始後の注意点と関連法規

コインパーキング経営は、比較的始めやすいビジネスですが、様々なリスクが伴います。ここでは、無許可営業、消費者とのトラブル、周辺住民との紛争、契約内容の確認など、コインパーキング経営におけるリスクと、それに関連する法律について解説します。

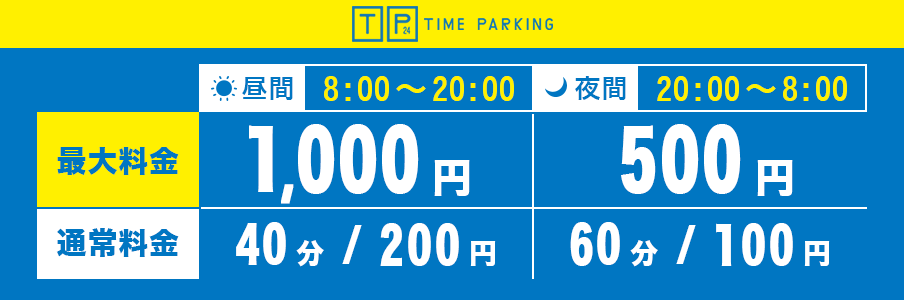

適切な料金設定と表示(景品表示法との関係)

コインパーキングの料金設定は自由に決められますが、表示方法には景品表示法の規制が適用されるため、誤解を招かないよう正しく掲示する必要があります。景品表示法とは、消費者を誤解させる表示を禁止する法律で、料金表示の不備によるトラブルを防ぐためのものです。

【誤解を招く料金表示の例】

- 「最大料金500円」と大きく表示し、適用条件を小さく記載(例:平日昼間のみ適用など)

- 1時間200円と表示しながら、特定の時間帯では異なる料金設定を採用

- 「24時間最大1,000円」と記載しながら、1回限りの適用とする

このような表示は消費者が誤解しやすく、景品表示法違反となる可能性があります。明確で誤解のない料金表示を心がけ、特に最大料金の適用条件や時間帯ごとの料金設定は大きくわかりやすく記載することが重要です。

利用者からの苦情への対応(消費者契約法)

コインパーキングを運営していると、「料金が思ったより高かった」「駐車スペースが狭くて停めづらい」「出庫時にトラブルがあった」などの苦情が寄せられることがあります。こうしたトラブルに適切に対応しないと、利用者とのトラブルが拡大し、風評被害につながる可能性もあります。

特に、消費者契約法では事業者と消費者の間の契約内容が公正であることを求めています。たとえば、以下のような行為は法律違反となる可能性があります。

- 料金トラブルに対して一切の対応を拒否する

- 「当社は一切責任を負いません」といった過度な免責条項を掲示する

- 契約内容を事前に明示せず、後から不利な条件を押し付ける

適切な苦情対応のためには、問い合わせ窓口を明確にし、問題発生時には迅速に対応できる体制を整えることが重要です。利用者の信頼を維持するためにも、誠実な対応を心がけましょう。

コインパーキング内の事故に関する注意点(道路交通法)

コインパーキング内では、利用者同士の事故や設備の不備による事故が発生することがあります。こうした事故は、運営者としても責任を問われる可能性があるため、事前に対策を講じることが重要です。

利用者同士の事故

コインパーキング内での接触事故やトラブルは珍しくありません。駐車スペースが狭い場合や、出入口の視認性が悪い場合に発生しやすくなります。基本的に駐車場内での事故は運営者の責任ではなく、当事者同士で解決すべき問題ですが、以下のような対策を講じることで事故を減らせます。

- 場内の見通しをよくするために、適切な照明を設置する

- 一方通行のルールを設定し、場内の動線を明確にする

- 速度制限を表示し、急発進や急停車を防ぐ

また、事故が発生した場合に備えて、警察や保険会社にスムーズに連絡できるような掲示を行うことも有効です。

設備不備による事故

駐車場内の設備不備が原因で事故が発生した場合、運営者の責任が問われる可能性があります。例えば、車止めブロックの破損による車両損傷や、ゲートバーの誤作動による事故などが挙げられます。

このようなトラブルを防ぐためには、以下のような対応が必要です。

- 定期的な点検を行い、故障や劣化を早期に発見する

- 利用者が安全に駐車できるよう、明確な誘導表示を設置する

- 万が一の事故に備え、損害保険に加入しておく

特に、駐車場の精算機やゲートの誤作動が原因で事故が発生した場合は、運営者の過失を問われる可能性が高いため、注意が必要です。

防犯カメラの設置

コインパーキング内での事故や犯罪を防ぐためには、防犯カメラの設置が非常に有効です。防犯カメラを設置することで、以下のようなメリットがあります。

- 利用者同士のトラブル発生時に映像を確認できる

- 車上荒らしや器物破損の抑止効果が期待できる

- 駐車場内での不正行為を記録し、証拠として活用できる

ただし、防犯カメラを設置する際にはプライバシーの観点から適切な場所に設置することが重要です。カメラの位置や録画データの管理方法についても、利用者に対して明示しておくと安心です。

駐車場利用規約の作成と掲示

コインパーキングを運営する際には、利用規約を明確にし、利用者に理解しやすい形で掲示することが重要です。利用規約には、駐車料金や利用方法、責任の所在などを明記し、トラブルを未然に防ぐ役割があります。

免責事項の記載における注意点(消費者契約法)

利用規約に「当社は一切の責任を負いません」といった過度な免責事項を記載すると、消費者契約法に違反する可能性があります。特に以下の点に注意しましょう。

- 「駐車中の車両の盗難・損傷について一切責任を負わない」とするのではなく、合理的な範囲での免責とする

- 利用者の権利を著しく制限するような条項を設けない

適切な利用規約を作成し、駐車場内にわかりやすく掲示することで、利用者と運営者双方にとって安心できる環境を整えましょう。

土地活用や駐車場経営でお悩みの方

タイムパーキングにご相談下さい!

コインパーキング経営のリスクと法律

コインパーキング経営は、比較的始めやすいビジネスですが、様々なリスクが伴います。ここでは、無許可営業、消費者とのトラブル、周辺住民との紛争、契約内容の確認など、コインパーキング経営におけるリスクと、それに関連する法律について解説します。

無許可営業による罰則

コインパーキングを運営する際には、一定の条件下では許可が必要になる場合があります。例えば、土地を賃貸して運営する場合や、駐車台数が一定以上の規模になる場合は、「駐車場法」や「都市計画法」の規制を受けることがあります。これらを無視して営業を行うと、行政から指導や罰則を受けるリスクがあるため注意が必要です。

【無許可営業のリスク】

- 行政指導や営業停止命令を受ける可能性がある

- 違法状態が続けば、罰金や営業許可の取り消し処分が下されることもある

- 利用者とのトラブル時に法的保護を受けにくくなる

たとえば、東京都では駐車場の面積が500㎡以上の場合、「駐車場法」に基づく届出が必要になります。また、都市計画区域内では「用途地域」の規制を確認しなければなりません。事前に自治体に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

消費者とのトラブルと法的責任

コインパーキング経営では、利用者とのトラブルが発生することがあります。料金トラブル、駐車スペースの不備、精算機の誤作動などが原因で、消費者からのクレームや法的責任を問われる可能性があるのです。

【よくある利用者とのトラブル】

- 「料金表示と実際の請求額が異なる」とのクレーム

- 「駐車場内で車両が傷ついたが、運営者の責任はないのか?」といった損害賠償請求

- 「精算機が故障し、支払いができない」といったトラブル

こうしたトラブルに対処するためには、駐車場の利用規約を明確にし、消費者契約法を遵守することが重要です。たとえば、料金体系を明確に表示し、「精算機の不具合が発生した際の連絡先を明示する」といった工夫が有効です。

また、免責事項を記載する際は、「運営者は一切の責任を負わない」といった過度な免責条項は無効となる可能性があるため、適切な表現を心がけましょう。

周辺住民との紛争と関連法規(騒音、景観など)

コインパーキングの設置場所によっては、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があります。特に、騒音、景観の悪化、夜間の治安などが問題視されることが多く、場合によっては訴訟に発展するケースもあります。

【住民とのトラブルの具体例】

- 駐車場内でのエンジン音やドアの開閉音が深夜に響く

- 看板の設置によって景観が損なわれると苦情が入る

- 不審者が駐車場内にとどまり、近隣住民が不安を感じる

こうした問題を防ぐためには、「環境影響評価(EIA)」や「地域の建築条例」を確認し、対策を講じることが大切です。

【効果的な対策】

- 夜間の照明を適切に配置し、防犯対策を強化する

- 駐車場の出入口に緑化を施し、景観への影響を和らげる

- 「深夜利用時はアイドリング禁止」といったルールを掲示する

地域住民との関係を良好に保つことで、経営の継続性を確保しやすくなります。

契約内容の確認(消費者契約法)

コインパーキングを運営する際には、利用者との契約内容を明確にし、適切な形で掲示することが重要です。消費者契約法では、利用者に不利な契約内容が一方的に押し付けられることを防ぐための規定が設けられています。

【消費者契約法に違反する可能性のある契約例】

- 「駐車場内での事故・盗難について、当社は一切責任を負いません」という完全免責条項

- 「当駐車場の利用に関する全ての判断は運営者の裁量による」といった不明確な条項

- 「クレームや異議申し立ては一切受け付けない」とする規約

これらの条項は、利用者に一方的な不利益を与えるため、無効となる可能性があります。そのため、合理的な範囲での免責規定を設けることが求められます。

【適切な契約内容のポイント】

- 駐車場の責任範囲を明確にし、「運営者の過失がない限り、利用者の自己責任」とする

- クレーム対応窓口を設置し、問い合わせ先を明記する

- 契約条件を簡潔にまとめ、看板や公式サイトに掲載する

適切な契約を作成することで、トラブルを未然に防ぎ、利用者との信頼関係を築くことができます。

現在所有の土地から

カンタン収益診断!

お電話でもご相談下さい!

電話受付時間9:30~18:30

【まとめ】コインパーキング経営は法律を理解した上で安全に進めよう

コインパーキング経営は、安定した収益を見込めるビジネスですが、法律を正しく理解し、適切に運営することが成功のカギとなります。駐車場法をはじめとする各種法規、都市計画区域での制限、消費者とのトラブル回避策などを把握することで、無用なトラブルやリスクを避け、長期的に利益を確保することが可能です。

「知らなかった」では済まされない法律の落とし穴も多く、事前の知識が経営の明暗を分けると言っても過言ではありません。適切な準備を行い、法律を順守した経営を進めれば、安心して事業を拡大することができるでしょう。

これからコインパーキング経営を始める方、すでに運営している方も、継続的に最新の法改正や業界の動向をチェックすることが重要です。当サイトでは、駐車場ビジネスの成功に役立つ情報を定期的に発信しています。他の記事もチェックして、さらに理解を深めていきましょう!